身近な人を失ったとき、自身の最期が近づいてきた時にどうしていくか、何を残していけるのかを正面から捉えた作品です。

前半は遺す側、後半は遺された側に焦点を当てて物語が展開していて、それぞれの生き方や思いを優しく丁寧に描いている非常に評価の高い名作絵本です。

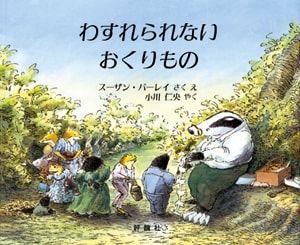

タイトル:わすれられないおくりもの

作・絵:スーザン・バーレイ

訳:小川 仁央

出版社:評論社

発行年:1986年

対象年齢:3歳~ 大人が読むにもオススメ

ページ数:26ページ

見どころと感想

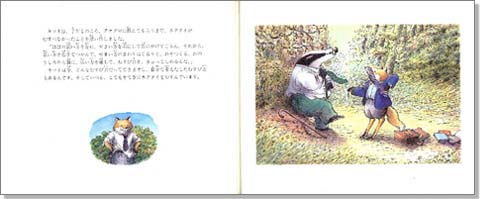

皆に慕われているアナグマが自分の最期が近いことを悟り、残された動物たちに手紙と贈り物を遺します。

春になり冬眠から覚めた動物たちがアナグマが亡くなったことを知り、友人の思い出を胸に友人の為にも死を受け止め、悲しみを乗り越えていくといったストーリーになっています。

アナグマは知らないことはないほど物知りで優しく動物たち皆に好かれ、慕われていました。だからこそ、自分がいなくなった後に皆が悲しみに暮れてしまわない様に自分の生きてきた証として、一人一人に向けた手紙と贈り物を残します。

肉体は滅んでしまっても、その人との思い出や感覚は心に永遠に残っていくということを、重くせず優しく温かに分かりやすく描かれています。

アナグマのこれまでの長い人生経験で培った知識と誰もに慕われる人柄に感動の涙がほほを伝う不朽の名作絵本です。

故人と遺された側のそれぞれの想いと生き方を丁寧に描いている

全体像としては「生と死」という誰もが避けて通ることのできない事を、まるで思い出のアルバムをめくっているような感覚で穏やかな心で読むことができます。

遺された側からすると自分にとって大切な人がいなくなったという受け入れがたい現実に直面し、遺す側からすると自分の死を迎え入れる心の準備、最期が来るまで遺された者たちにどう接していくか、何を残してあげられるか、正解の分からない答えを出すきっかけをくれる絵本です。

最期を迎えるということは、どういうことなのか。

大切な人を失った悲しみを乗り越えるには、どうすればいいのか。

単純な答えや正解なんてないからこそ、読んだ側が好きなように解釈することができる様に工夫が施されているように絵本を読んでみて感じました。

死という難しい表現を子どもに自然と伝えることが出来る

命あるものには必ず別れがやってくるということをお子さんに教えるのは年齢が幼いほど理解させるのが難しいものです。

「死んだらどうなるのか?」、その難題をどう子どもに伝えるべきか、両親としては悩む問題だと思います。

この絵本では、死という意味を「長いトンネルを超えて」という描写で表現しています。

小川さんの訳し方が素晴らしく、小さなお子さんでも理解しやすいように表現しているため、絵本を通して自然にスッと教えることができます。

亡くなると姿もないし言葉も聞けないのに、どうして心に生き続けると言えるのか?

その答えが、この絵本の中にあるように感じました。

まだ理解できない年齢のお子さんであっても命が尽きるということは理屈でわかる必要はなく、この絵本に込められた命の尊さと周りの人達を想いやることの大切さを知る優しさに小さいうちから触れておくことは必要だと思います。

まとめ

「わすれられないおくりもの」が35年以上もロングセラーとして読み継がれている理由は、「アナグマの死」を通して、愛情や友情、生活の知恵や経験を引き継いでいくことの大切さ、そして人それぞれに思いや生き方があることを考えさせてくれるような、そんな物語の描き方が人気の大きな秘訣なのかもしれません。

子どもにとっては、命の大切さ、別れの乗り越え方を伝えてくれる絵本ですが、高齢者にとっては、自分が大切な人たちに今何が出来るのか、何を遺していけるのかを、とても考えさせられる絵本だと思いました。

また自分のこれまでの人生を振り返ったり、無駄ではなかったことを実感し、最期の時を迎えるまで元気に生きていく糧にもなり得る作品です。

もちろん20代~60代の幅広い年齢の大人たちにもオススメです。

本当に優れた作品は、読み手のそれぞれの思いや経験によって、捉え方も違うし、何より無数の新しい発見があることと思います。

お子さんの教養に人生の教科書に、そして終活の参考書にも、ぜひ読んでみてください(^^♪

コメント